ぷらざ5・6月号の旅先は、奈良県奈良市。奈良観光で訪れたい「ならまち」エリアを中心に、歴史を感じる街並みとともに楽しめるグルメをご紹介します。

奈良公園から徒歩約15分。世界遺産「元興寺」を囲むように広がるこのエリアには魅力的なグルメがいっぱい。今回はならまちエリアと、その北側に位置するきたまちエリアで見つけたお店を厳選してお届けします。

サルマメ咖喱

※写真は出汁チキンカレー、舞茸いわしキーマ、豆カレー ※スパイス半熟卵150円トッピング ※カレーは時期によって変更あり

きたまちで注目を集めるスパイスカレー店。「おいしくてうれしくて、ちからになる」をコンセプトに、出汁・塩・発酵にこだわった日本人の味覚に寄り添う優しいカレーを提供しています。酒粕や八丁味噌、いわし、里芋といったカレーとしてはユニークな素材も、日々追求を重ねる店主の手によって調和した味わいに。いろんな味を少しずつ楽しめる「3種あいがけ」が特におすすめです。

サルマメ咖喱

【住所】

奈良市法蓮町1232

【営業時間】

11:30~14:30LO

【席】

11席

【定休日】

不定休※Instagramを確認

【駐車場】

2台

【Instagram】

@spice.sarumame

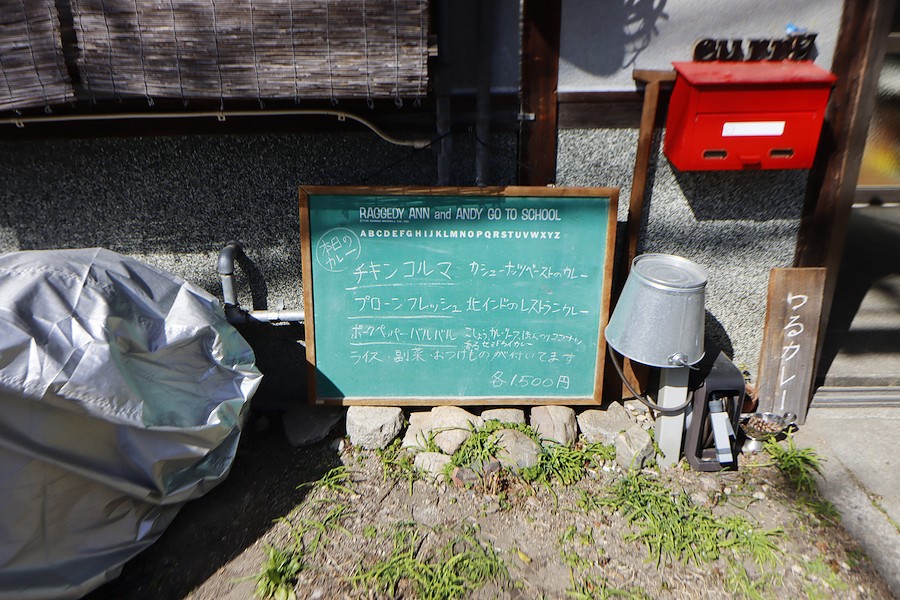

つるカレー

※写真は野菜と豆のカレー、スパイス半熟卵、コサンバリ(南インド風のサラダ) ※カレーは時期によって変更あり

築100年以上の古民家を改装したきたまちの隠れ家的カレー店。奈良のカレーの名店で修業した技術を活かし、東西南北の地域を問わないインドカレー3種が並びます。その中からメインを選び、豆カレーと副菜2種を添えたワンプレートは、インドカレー初心者にも優しい味わい。副菜はどのカレーとも相性が良くなるように作られているので、好き好きに混ぜ合わせて召し上がれ。

つるカレー

【住所】

奈良市西笹鉾町13

【営業時間】

11:00~14:00LO

【席】

12席

【定休日】

日曜、月曜、不定休

【駐車場】

なし

【Instagram】

@tsuru_curry

御菓子司 春日庵

さつまいものようなころっとした姿がかわいい奈良銘菓「さつま焼」の専門店。2代目が大阪の和菓子店に丁稚奉公に出た際、そこで愛されていたさつま焼の製法を奈良に持ち帰ったのが始まりだそう。こし餡を薄皮で包み串焼きにした素朴な和菓子は、真ん中で切ると串を抜いた跡が残っているのも特徴的。茶房でいただく焼き立ては、サクサクの皮とホクホクのあんこでお持ち帰り用とは一味違う食感。奈良らしいお土産にもぴったりです。

御菓子司 春日庵

【住所】

奈良市中新屋町28

【営業時間】

9:00~18:00※茶房は11:00~17:00LO

【席】

17席

【定休日】

不定休※茶房は木曜、第2・4水曜

【駐車場】

あり

【TEL】

0742-22-6483

【HP】

https://kasuga-an.co.jp/

吉野葛 佐久良

氷水に入った葛きりを黒蜜に付けていただく。出来立てならではの透明感とねばりのある食感を楽しんで。

明治創業の呉服店が始めた甘味処。吉野葛の根から採れる稀少な吉野本葛を100%使い、注文後に一品ずつ作るため、透明感とねばりのある出来立ての葛きりが楽しめます。ほかにも葛でとろみをつけた小豆汁に葛餅を入れた葛しるこなど、吉野本葛をとことん堪能できるメニューが豊富。葛湯や葛菓子などお土産品も充実しています。

吉野葛 佐久良

【住所】

奈良市高御門町2

【営業時間】

10:00~16:30LO

【席】

21席

【定休日】

水曜、木曜

【駐車場】

なし

【TEL】

0742-26-3888

【HP】

https://www.nizuka.com/yoshinokuzu.htm

今西家書院

春鹿純米酒の酒粕を使っているためしっとりとした食感。ほのかなお酒の香りが口の中に広がる。

室町時代における初期の書院様式を今に伝える貴重な観光スポット。興福寺大乗院家に務めていた福智院氏の居宅を今西家が譲り受け、柱の根継ぎなどの修復を重ねながら大切に守ってきた建築は一見の価値ありです。今西家は酒蔵「今西清兵衛商店」としても知られ、喫茶では銘酒「春鹿」の酒粕を使ったバームクーヘンなど、奈良らしい和スイーツが味わえます。

今西家書院

【住所】

奈良市福智院町24-3

【営業時間】

10:30~16:00※受付は15:30まで

【料金】

大人500円、学生・70歳以上400円、未就学児無料※入館者は喫茶利用可

【席】

20席

【定休日】

月~水曜

【駐車場】

あり

【TEL】

0742-23-2256

【HP】

https://www.harushika.com/

プチコラム「ならまち」ってどこ?

奈良の観光スポット「ならまち」は、世界遺産・元興寺の旧寺地に広がる歴史的なエリアです。戦国時代末期になると、寺院の衰退や一揆などを経て元興寺の建物が失われ、その遺構に積み重なるような形で新たな町が築かれました。江戸から明治にかけての町家が今も残り、古き良き奈良の面影を感じられる街並みが魅力。観光とグルメが一緒に満喫できるエリアとして注目されています。

ならまち観光の象徴「元興寺(がんごうじ)」

奈良観光で外せないスポットのひとつが、「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録されている「元興寺」。ならまちエリアの中心に位置し、奈良の仏教史を語る上で欠かせない存在です。

その起源は、日本で初めて建立された仏教寺院「法興寺(飛鳥寺)」にまでさかのぼります。710年、都が平城京に移されると法興寺も新京へと移健し、名称を「元興寺」に改めました。南都七大寺の一つとして朝廷の庇護を受け、往時には壮大な伽藍を構えていました。

しかし平安時代後期から衰退が進み、金堂や小塔院は土一揆により焼失。現存する極楽堂と禅室は、いずれも国宝に指定されています。

元興寺では屋根瓦も必見ポイント。百済(くだら)から伝来した技術をもとに日本で初めて造られたもので、1400年もの時を経た現在も、元興寺極楽堂・禅室の屋根に葺かれています。写真の赤みがかった瓦は飛鳥(現在の高市)での創建当時のもの、グレーの瓦は奈良への移建後のものと考えられ、瓦の色合いからも時代の変遷がうかがえます。

右側が古式ゆかしい「行基葺き」、左側が後世に広まった「本瓦葺き」です。行基葺きが半分に割った丸筒上の瓦を重ねているのに対し、後に主流になった本瓦葺きは丸瓦同士が重なる部分を薄くすることで表面が凸凹せず、すっきりとした印象。瓦の形状や重ね方から、奈良の寺院建築技術の発展を感じ取れます。

奈良の観光で元興寺を訪れる際は、歴史ある建築とともに、日本最古の瓦とその技術にもぜひ注目してみてください。

元興寺

【住所】

奈良市中院町11

【営業時間】

9:00~17:00※入門は16:30まで

【料金】

大人700円、中高生500円、小学生300円

【定休日】

無休

【駐車場】

あり

【TEL】

0742-23-1377

【HP】

https://gangoji-tera.or.jp/